- Título: El señor de las moscas

- Autor: William Golding

- Año de publicación: 1954

- Año de edición: 2023

- Editorial: Libros del zorro rojo

- Páginas: 260

El Señor de las Moscas: una lectura incómoda sobre la fragilidad de la civilización

Nadie me vio llegar a la isla. No dejé huellas, ni sombra, ni olor a peligro. Simplemente estaba. El avión cayó, el mar los escupió a la arena, y cuando abrieron los ojos, yo ya los observaba. Al principio no me reconocieron, me confundieron con el viento, con la noche, con el rumor del bosque. Yo los oía hablar de rescates, de reglas, de hogueras bien encendidas. Querían mantener la civilización viva a base de discursos, como si las palabras pudieran espantarme. Me hicieron reír.

Les bastó un poco de hambre, una chispa de incertidumbre, una mirada mal interpretada. Entonces empecé a crecer entre ellos. Nadie me invocó, pero todos me alimentaron, con cada sospecha, con cada discusión, con cada vez que alguien calló por miedo a ser el siguiente, me volví más fuerte. No tuve que tocar nada. Ellos mismos lo hicieron todo: las hogueras, las persecuciones, las lanzas. Yo solo susurraba entre las hojas, una melodía que ya conocían de memoria. Porque yo no enseño nada nuevo; solo recuerdo aquello que preferís olvidar

Desde la sombra, los vi jugar a ser hombres. Inventaron turnos, normas, discursos. Cada palabra suya era un eco anticipado de todo lo que vosotros llamais civilización: frágil, orgullosa, ansiosa de parecer buena. Uno habló de rescate; otro, de poder, alguien propuso obedecer; alguien más, mandar. Los escuché debatir sobre lo correcto mientras sus estómagos rugían. Y supe que pronto volverían a mí.

No penseis que soy un monstruo. Los monstruos tienen cuerpo, sombra, peso. Pero yo no. Soy el intersticio entre lo que pensáis y lo que hacéis, el error que se vuelve norma, la fuerza que dirige sin rostro. No tengo voluntad, tan solo un instinto, el de recordaros quiénes sois realmente cuando ya no hay nadie que os observe. Me soléis llamar de diversas formas: orden, tradición, seguridad, patria, progreso. Palabras limpias que disimulan mi rostro, pero todas me sirven. Los niños, en cambio, me reconocen sin nombre, no necesitan doctrinas para sentirme, tan solo oscuridad y un poco de hambre.

Golding me vio. No me comprendió del todo, pero me reconoció. Me retrató en esa isla con precisión, los cuerpos sucios, el sol que aplasta, la razón que se derrite en la fiebre del poder. Los niños jugaron a construir un mundo nuevo, pero lo que levantaron fue un espejo. Y cuando se vieron reflejados, no soportaron la imagen. Yo solo los observé, y les ofrecí la máscara, el grito, el fuego. Ellos hicieron el resto, siempre lo hacéis

Porque yo no mato, no mando, no ordeno, tan solo susurro. Os recuerdo que la pureza es un mito, que la civilización no es una cima sino un maquillaje. Que bajo la piel de cualquier sociedad late el mismo tambor que escucharon esos niños en el bosque. Basta con quitar la electricidad, los relojes, los aplausos, y ahí estoy yo. Esperando. Paciente.

Me acusan de haberlos llevado a la locura, pero ¿no fue más bien la libertad la que los enloqueció?

Les ofrecí silencio y se dieron leyes; les ofrecí noche y encendieron hogueras; les ofrecí igualdad y fabricaron jerarquías. Yo solo los puse frente a sí mismos, desnudos, sin padres ni jueces.

Y se horrorizaron. Porque nada asusta más al ser humano que su propio reflejo sin adornos.

En cada época tengo un nombre nuevo y una excusa distinta. A veces soy “el enemigo exterior”, otras, “la crisis”, otras, “la amenaza al orden”. En realidad soy el mismo de siempre: el instrumento con que los hombres afinan su obediencia. Sin mí, se les desmorona la fe; sin mí, la autoridad no tiene público; sin mí, el poder pierde sentido.

Yo fui la chispa en la isla, pero vosotros siempre sois el incendio. Cada vez que alguien humilla al débil, cada vez que obedecéis sin pensar, cada vez que escogeis el grito a la reflexión, yo nazco de nuevo. Soy la respiración que acompaña vuestros discursos, la sombra detrás de cada bandera, el ruido que se cuela en la moral. No tengo patria, pero todas las patrias me reclaman. No tengo templo, pero en todos se me reza. He habitado en reyes y en mendigos, en padres de familia y en niños perdidos. Y siempre que una comunidad se quiebra, cada vez que un grupo necesita un culpable, yo respiro con ellos. No necesito isla, tengo el mundo entero. Soy el susurro que detuvo la risa de los niños, el temblor que los hizo obedecer al más fuerte, la duda que volvió palabra el odio, soy la raíz de cada estructura que promete orden. Soy el Señor de las Moscas. Soy el miedo.

No importa cuánto habléis de Ralph, de Piggy o de Jack. Yo soy quien hace que la historia avance; soy la mano invisible que guía tanto a los niños en la isla como a los adultos en vuestras democracias agotadas. Yo escribo las noticias, dicto los discursos, firmo las guerras. Por eso estoy aquí. Porque el miedo siempre encuentra la forma de hablar. Y hoy, en este lugar llamado Voces de Libros, yo presento esta reseña.

Sinopsis

Un avión que transporta a un grupo de escolares británicos se estrella en una isla desierta del Pacífico. No hay adultos, no hay reglas, no hay supervisión posible: solo un puñado de niños enfrentados por primera vez a un mundo sin límites. La isla parece, al principio, una promesa de libertad, playa, fruta abundante, refugios naturales y días enteros sin obligaciones. Pero la libertad absoluta no tarda en convertirse en un desafío mucho mayor de lo que imaginaron.

Ralph, uno de los mayores, encuentra una caracola en la orilla y la utiliza para reunir a los supervivientes. Ese objeto se convierte inmediatamente en símbolo de orden, ya que el niño que la sostiene tiene derecho a hablar y ser escuchado. Gracias a su iniciativa y apariencia sensata, Ralph es elegido líder y, junto a Piggy —el más reflexivo y sensato del grupo, aunque también el más infravalorado—, intenta organizar la vida en la isla, construir refugios, establecer turnos de trabajo y, sobre todo, mantener encendida una hoguera en la cima de la montaña para atraer a posibles rescatadores.

Pero pronto comienzan las tensiones. Jack, el carismático jefe del coro escolar, no soporta recibir órdenes, y fascinado por la posibilidad de cazar y dominar, empieza a reunir seguidores que prefieren la acción y la emoción antes que las normas y la cooperación. Poco a poco, la isla se transforma en el escenario de una lucha de poder entre dos visiones opuestas: la del orden y la razón frente a la del instinto y la fuerza.

La frágil estructura social que los niños intentaban construir se resquebraja cada vez más. La hoguera se abandona, las discusiones se intensifican y el miedo empieza a crecer entre ellos cuando aparece un nuevo elemento, la creencia en una misteriosa “bestia” que, según los más pequeños, acecha en algún lugar de la isla. Nadie sabe qué es ni si realmente existe, pero su sola mención basta para desatar la paranoia. El miedo se convierte en moneda de poder, dividendo de autoridad y justificación de actos impensables.

A medida que pasa el tiempo sin señales de rescate, los niños dejan de comportarse como lo que eran al principio, alumnos disciplinados de un internado inglés. La delgada capa de civilización empieza a resbalar, y aquello que nació como un intento de convivencia se convierte en un territorio dominado por el conflicto, la superstición y el enfrentamiento.

Estilo

En El señor de las moscas, he descubierto algo que no suele ser fñacil de encontrar, una novela que confía plenamente en la inteligencia del lector. Su construcción estilística evita cualquier subrayado evidente o moralizante, y eso ya es, de entrada, una declaración estética. La obra está escrita con una prosa que aparenta simplicidad pero que en realidad responde a una arquitectura calculada con una precisión casi quirúrgica. Nada es casual, cada imagen, cada diálogo, cada pausa descriptiva responde a un diseño narrativo donde forma y contenido avanzan en un mismo sentido, el de explorar qué queda del ser humano cuando se le despoja de artificio social.

La narración está desplegada en tercera persona, pero no adopta nunca una postura de omnisciencia explícita; prefiere moverse entre planos perceptivos, alternando lo colectivo con lo íntimo o lo psicológico con lo simbólico. Esta posición narrativa intermedia permite que la historia avance sin imponer interpretaciones, dejando grietas deliberadas que convierten la lectura en un ejercicio activo de inferencia. Yo lo entiendo así, es una novela que no se limita a contar hechos, sino que los sugiere, los desplaza, los oculta parcialmente, para que quien lee los reconstruya. Y ahí, precisamente ahí, reside una gran parte de su poder literario.

Un elemento clave de ese estilo insinuante es el uso del paisaje como resonancia emocional y moral. La isla no funciona como un mero escenario tropical, es un organismo dramático. El relato está lleno de descripciones que, sin ningún exceso ornamental, permiten que la luz, la arena, la selva o el fuego sean auténticos catalizadores del conflicto. Las descripciones iniciales —sí, esas que algunos lectores podrían juzgar lentas— tienen un propósito fundamental, que es el de fijar un contraste entre la ilusión de orden inicial y el avance gradual del caos. Esa evolución no se cuenta; se percibe. Al principio, la naturaleza parece amable; después se vuelve ambigua; y hacia el final adopta un carácter abiertamente hostil. La degradación moral del grupo queda inscrita en el paisaje, como si la isla absorbiera ese descenso y lo devolviera en imágenes perturbadoras.

Sin embargo, el motor real de la evolución dramática no reside tanto en la acción como en el lenguaje social. Los diálogos son el punto de choque entre razón e instinto, entre civilización e impulso primitivo. Aquí se despliegan con fuerza los aspectos psicológicos de la obra, porque el deterioro colectivo se manifiesta primero en la palabra. Basta observar la degradación progresiva de las asambleas, que comienzan como ejercicios de organización democrática y terminan convertidas en griteríos tribales donde solo domina quien más alza la voz. La palabra pierde significado para transformarse en instrumento de dominio. Y esa deriva, en mi opinión, es tan inquietante precisamente porque resulta reconocible.

A nivel formal, la novela se sostiene sobre un estilo sobrio, pero no renuncia a momentos de lirismo oscuro que dotan a determinadas escenas de una densidad simbólica extraordinaria. El lenguaje es directo, atravesado de metáforas orgánicas, táctiles, que conectan la experiencia sensorial con lo psicológico. Hay frases que permanecen grabadas en la memoria no por su belleza gratuita, sino porque encierran una verdad elemental sobre lo humano. Fue con libros como este cuando entendí que la literatura no ocurre solo en la trama, sino que ocurre en las elecciones del lenguaje, en la respiración de cada línea, en la exactitud de cada imagen. Fue, de hecho, una de las primeras veces que tuve una revelación clara, escribir no es narrar; es construir pensamiento con palabras.

Y quizás lo más desconcertante es que esta obra desactiva dos grandes mitos con una frialdad admirable, primero, la supuesta inocencia inherente a la infancia, y segundo, la idea de que los adolescentes son incapaces de organizarse sin la tutela adulta. Lo que la novela sugiere —sin nunca proclamarlo explícitamente— es que los impulsos humanos más básicos no entienden de edades, poder, miedo, violencia, necesidad de pertenencia. El resultado es una obra cuyo estilo no solo cuenta una historia, sino que disecciona la naturaleza humana con una claridad que incomoda.

Personajes

Si algo he aprendido leyendo esta novela es que su fuerza no reside en la cantidad de acontecimientos sino en la precisión con la que disecciona la naturaleza humana a través de sus personajes. Y es curioso, porque no estamos ante figuras excesivamente complejas en términos biográficos —no conocemos su pasado, sus traumas ni sus vínculos familiares—, y aun así están construidos con una claridad psicológica que los convierte en representaciones vivas de impulsos universales. La isla los desnuda, los reduce a su esencia, y lo fascinante es ver cómo reaccionan cuando ya no hay escuela, ni horarios, ni notas, ni adultos diciéndoles lo que deben hacer. Cada uno encarna una posibilidad del ser humano, tanto en su luz como en su degradación.

Ralph, por ejemplo, no es tanto el líder como la personificación de la idea de liderazgo antes de que la realidad lo desgaste. Representa la voluntad de construir un orden, de preservar una mínima estructura social en medio del caos, pero también encarna esa fragilidad que acompaña a cualquier proyecto que intenta sostener la razón cuando la irracionalidad se vuelve contagiosa. Yo no lo veo como héroe ni como símbolo moral, sino como alguien que descubre a golpe de experiencia que la autoridad sin violencia apenas es una aspiración ética, y que la democracia, cuando los cimientos culturales desaparecen, se transforma en ruido sin consecuencias.

Piggy es quizá el personaje más conmovedor precisamente porque no está diseñado para gustar. No es carismático ni físicamente imponente; es la mente práctica, el pensamiento lógico, la memoria de la civilización en un espacio donde la civilización se está desintegrando. Su problema no es su inteligencia, sino que su inteligencia carece de poder simbólico dentro del grupo. Y eso, lejos de ser anecdótico, señala uno de los diagnósticos principales de la novela, y es que en cualquier sociedad, quien no domina el lenguaje del poder está condenado a la marginalidad, aunque tenga razón. Piggy es la evidencia de que la verdad sin influencia se vuelve invisible.

Jack, en cambio, no necesita justificación racional para tomar el control. Representa la pulsión que se alimenta del dominio, del instinto como fuerza legitimadora, del placer primitivo que proporciona la sensación de pertenencia a una masa que actúa sin pensar. Y aquí, a mi juicio, está uno de los aciertos más incómodos de la novela, ya que Jack no es malvado en un sentido absoluto, sino profundamente humano. No aparece convertido en tirano, sino que se hace tirano cuando descubre que puede serlo. Su evolución demuestra lo sencillo que resulta convertir la violencia en identidad.

Lo extraordinario de este reparto no es solo que funcione dramáticamente, sino que establece una miniatura social en la que se reconocen los mismos conflictos que atraviesan las sociedades adultas, la tensión entre libertad y orden, entre violencia y autoridad, entre miedo y pensamiento, entre individuo y masa. Nada sobra, nada está ahí por casualidad. Sus interacciones no solo hacen avanzar la trama, sino que revelan —casi sin necesidad de explicación— cómo se organiza el poder, cómo se construye el enemigo y cómo se fabrica una ideología cuando hace falta justificar la crueldad.

Y, sin embargo, aunque cada personaje parece representar una idea, ninguno deja de sentirse humano. Ahí está, creo, la genialidad, ya que son símbolos, sí, pero son también carne, contradicción y vulnerabilidad. En ellos se ve la infancia, pero no la idealizada; la real. Esa que no está hecha de pureza, sino de miedo, deseo, aprendizaje y error.

Opinion final

Lo que me resulta aterrador de El señor de las moscas no es simplemente la historia que narra, sino la brutal verosimilitud de su escenario y la precisión con la que captura la esencia humana cuando se le quitan las seguridades cotidianas. La novela funciona como un espejo de la ficción distópica más realista, ya que plantea un experimento social imposible y nos obliga a enfrentarnos a lo que los seres humanos, incluso en apariencia inocentes, son capaces de hacer cuando se ven aislados de toda supervisión. Me sobrecoge constatar que no hace falta una catástrofe mundial ni una tragedia literaria demasiado lejana, basta un espacio cerrado, un grupo reducido, un vacío de autoridad, y los niños se convierten, de forma escalofriantemente natural, en versiones primarias de nosotros mismos, explorando impulsos que normalmente reprimimos o disfrazamos bajo normas, leyes y moralidad social.

Me fascina la ironía que atraviesa cada decisión, cada acción y cada conflicto. Los niños actúan según lo que han visto en el mundo adulto, aunque no comprenden los límites ni las consecuencias totales de sus actos. La violencia se presenta paradójicamente como un medio para alcanzar un cierto orden, y el poder, en su forma más elemental, se convierte en un instrumento de legitimación. Me quedé pensando mucho en esa contradicción, que la búsqueda de control y seguridad, cuando se combina con miedo y egocentrismo, inevitablemente genere caos. Es inquietante porque revela que la civilización es apenas una capa frágil sobre nuestra naturaleza instintiva; retirad esa capa y lo que aflora no es monstruosidad inventada, sino nuestra propia realidad, desnuda y cruda.

El libro desarma mitos cómodos sobre la infancia. La inocencia, tan celebrada y romanticizada, se ve confrontada con la evidencia de que los niños, cuando se les deja sin vigilancia, son reflejo directo de los comportamientos humanos más extremos, tales como egoísmo, manipulación, deseo de dominio, pero también creatividad, ingenio y capacidad de cooperar, aunque siempre bajo la tensión del miedo y la presión del grupo. En el señor de las moscoas Golding muestra que la civilización no es algo que llevemos grabado en la sangre, sino que es un acuerdo frágil, mantenido por vigilancia, normas y símbolos, y cuando esos elementos desaparecen, la naturaleza humana se despliega sin filtros.

No puedo dejar de mencionar el papel del miedo. Al principio es un rumor, casi un juego de palabras entre los chicos, y sin embargo se transforma en fuerza motriz de decisiones, lealtades y traiciones. Esa “bestia” imaginaria, y más tarde la cabeza de cerdo —el Señor de las Moscas—, no son meros elementos de terror, son la encarnación misma de los impulsos irracionales que subyacen en la psique colectiva. Me impresionó cómo Golding, con una economía de recursos narrativa, consigue que la presencia del miedo invisible domine la isla con mayor contundencia que cualquier autoridad explícita, demostrando que lo más poderoso no siempre es tangible.

Y, finalmente, me impacta la ironía con la que culmina la obra, los adultos irrumpen en la isla y todo lo vivido por los niños queda reducido a lo que parecen “juegos”. Esa disonancia no me permitió cerrar el libro sin preguntarme qué ocurriría después, cómo esos mismos niños se miraron entre ellos al regresar a la vida “real”, con sus máscaras de civilización aún adheridas pero su experiencia interior marcada por un conocimiento que ningún adulto puede borrar. Esa tensión entre la vivencia individual y la interpretación social me dejó pensando que la novela no solo habla de niños aislados, sino de cualquier sociedad que, bajo ciertas condiciones, podría deslizarse hacia su propia versión de salvajismo.

En pocas palabras, El señor de las moscas me pareció una obra que no solo narra un experimento social sino que lo analiza con precisión filosófica, psicológica y literaria. Su mensaje es inequívoco: la civilización puede derrumbarse en cuestión de días si el equilibrio entre razón, instinto y miedo se rompe; y nuestra humanidad, con todo lo que creemos sólido, depende de un delicado acuerdo que puede deshacerse en cualquier momento. Para mí, leerlo fue un recordatorio incómodo de lo que somos capaces de hacer, y de cuánto nos define, finalmente, la tensión entre lo que queremos ser y lo que realmente somos.

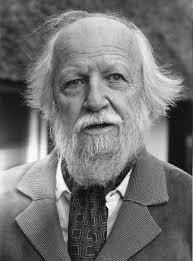

William Golding

William Golding nació el 19 de septiembre de 1911 en Newquay, Inglaterra, y se convirtió en uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Oxford y, tras graduarse, trabajó como docente en distintas escuelas secundarias, experiencia que le proporcionó una profunda comprensión de la psicología infantil y adolescente, conocimiento que luego plasmaría en El señor de las moscas. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina británica, participando en operaciones en el Atlántico y en Normandía, vivencias que marcaron su visión pesimista y realista sobre la naturaleza humana.

Golding publicó El señor de las moscas en 1954, obra que lo consagró internacionalmente y por la que recibió reconocimiento inmediato, aunque en un inicio fue rechazada por varias editoriales. A lo largo de su carrera escribió numerosas novelas, ensayos y obras de teatro, manteniendo siempre un interés constante en la condición humana, el conflicto entre instinto y moralidad y la fragilidad de la civilización. En 1983 recibió el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su capacidad de explorar de manera incisiva y poética los aspectos más oscuros y complejos de la naturaleza humana.

Falleció el 19 de junio de 1993 en Perranarworthal, Cornwall, dejando un legado literario que sigue siendo estudiado y admirado por su profundidad filosófica, su realismo psicológico y su dominio del lenguaje.