- Título: Espartaco

- Autor: Howard Fast

- Año de publicación: 1951

- Editorial: Editora y distribuidora Hispano Americana

- Edición: Marzo 2012

- Páginas: 512

Espartaco desafía el Excel del amo.

Fue un martes sin fecha memorable, sin mártires aún, un martes como los que vienen y van, pero cargado de esa electricidad subterránea con la que los siglos inscriben su firma en el libro del tiempo. Aquel día, en una plataforma sin nombre, se filtró un documento. No era un manifiesto, era, más bien, un compendio de cifras, gráficos, curvas, tablas y notas a pie de página. Un documento técnico, inocuo, al parecer, pero con la potencia letal de una revelación histórica.

El texto, elaborado por un grupo de economistas que hasta hacía poco trabajaban al servicio de bancos centrales, fondos soberanos y entidades multilaterales, comenzaba con una frase que, leída sin emoción, podía parecer retórica. Pero no lo era, no lo era en absoluto.

“El sistema financiero global depende de la invisibilidad del sufrimiento.”

No se trataba de un aforismo, sino de una tesis, y como toda gran tesis, se desplegaba en argumentos tan sólidos como fríos. Mostraba cómo el PIB de los países más ricos se sostenía, en gran medida, sobre el trabajo no remunerado de millones de personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, que cuidaban, limpiaban, transportaban, atendían, sanaban o simplemente resistían sin generar ingresos monetarios. Demostraba que las cifras oficiales de horas de trabajo, las que aparecen en los informes y estadísticas, no reflejaban la realidad, ya que millones de personas trabajaban mucho más de lo que se reconocía oficialmente, en jornadas interminables que quedaban fuera del papel, invisibles pero muy reales. Que la pobreza estadística era una ficción amablemente maquillada, al fijar umbrales demasiado bajos y excluir variables clave, como el acceso real a vivienda, salud o alimentación, los informes ofrecían una imagen distorsionada de la verdadera magnitud de la desigualdad. Que las enfermedades mentales eran sistemáticamente excluidas de los cálculos de productividad porque admitirlas implicaría aceptar que el sistema produce locura tanto como produce bienes.

Los primeros en comprender su gravedad no fueron los ciudadanos comunes, ocupados como están en sobrevivir al día, sino los vigilantes del orden, los analistas de riesgo, los consultores de imagen, los estrategas del miedo. Porque supieron que lo que se venía no era una protesta, sino una alfabetización, una nueva forma de leer.

Durante siglos, el poder había aprendido a ocultarse en el lenguaje, y más aún en la sintaxis de los números. Las gráficas no se discutían: se aceptaban. Las curvas de crecimiento no se lloraban: se obedecían. El déficit no era un dato: era un dogma. La inflación no era una categoría técnica: era un castigo divino. El lenguaje de la economía había reemplazado al de la ética, y nadie sabía ya cómo vivir fuera de ese templo.

En los días siguientes a la filtración, comenzaron a circular videos, infografías, simuladores interactivos, tutoriales pedagógicos. Aunque no incitaban a la ira, sino que enseñaban a mirar. Y la gente miró. Aprendieron a leer entre las líneas del informe de empleo, a detectar las omisiones en los presupuestos, a desenmascarar la manipulación de las cifras de pobreza. Comprendieron que el lenguaje de los amos era una técnica aprendida, no una naturaleza divina. Y una vez aprendido, podía ser devuelto con igual precisión.

No se necesitaron barricadas, ni saqueos, ni fuego en las calles. Tan solo el silencio de quienes, por primera vez, entendían el algoritmo que los gobernaba. Porque aquel pueblo que hasta ayer repetía obedientemente las palabras “crisis”, “ajuste”, “recuperación”, “déficit estructural”, empezó a hablar en otro idioma. Un idioma que no negaba las cifras, sino que las desnudaba, y una vez desnudos los números, se revelaban las cadenas, y al verlas, ya no podían seguir llamándolas libertad.

Fue entonces cuando comenzó lo verdaderamente inquietante, ya que los datos dejaron de funcionar. O, mejor dicho, dejaron de obedecer, fue como si las cifras mismas, desprovistas ya del poder hipnótico que les otorgaba la ignorancia ajena, hubieran perdido su capacidad de dominar.

Los titulares dejaron de provocar pánico. El anuncio de una desaceleración del crecimiento ya no suscitaba reacciones histéricas en los mercados, porque los mercados, por primera vez, no eran lo único que importaba. En los debates televisivos, los economistas ortodoxos se irritaban, puesto que hablaban con la seguridad de siempre, pero ya no eran temidos, ya no eran reverenciados, sus números flotaban en el aire como fórmulas sin contexto.

No fue el grito el que desafió al sistema, sino el análisis, no fue el puño en alto, sino el lápiz subrayando, y no hubo victoria más insólita que la que se gestó en aulas improvisadas, en cafés, en colectivos, en foros digitales donde ancianos explicaban a jóvenes cómo funcionaban los intereses compuestos, y adolescentes enseñaban a jubilados a interpretar las trampas del gasto público.

Fue una insurrección contra el lenguaje y contra el miedo. Porque, ¿qué es el poder sino la capacidad de nombrar las cosas y hacer que otros acepten ese nombre? Ellos dijeron “recorte”, y la gente aprendió a decir “robo”. Dijeron “flexibilización laboral”, y alguien explicó: “desprotección disfrazada de libertad”. Dijeron “mercado laboral”, y alguien más corrigió: “campo de batalla entre hermanos”. Dijeron “inversores”, y el pueblo respondió: “señores feudales con Excel”. La semántica se volvió política, y la etimología, herramienta de emancipación.

En ese momento, como los patricios romanos al ver a los esclavos marchar bajo el estandarte de Espartaco, los guardianes del orden comprendieron con pavor que algo había cambiado de forma irreversible, ya que la fuerza de los rebeldes no residía en su número , aunque ya eran legión, ni en su violencia ,que no existía, sino en el hecho de que habían dejado de aceptar el lenguaje del amo. Habían comprendido que la esclavitud no solo se ejerce sobre el cuerpo, sino también sobre la palabra, y que quien domina las metáforas domina el mundo.

La rebelión de los números no buscaba destruir el sistema, sino exponerlo. No soñaba con tomar el poder, sino con iluminar las grietas. No quería imponer un nuevo orden, sino recordar que el viejo se sostenía sobre mentiras convincentes. Y al hacerlo, logró lo impensable, que el pueblo dejara de tenerle miedo a los números, que las cadenas se volvieran visibles, que los rostros grises de los burócratas se tornaran tan vulnerables como los esclavistas del pasado.

Como Espartaco, aquel esclavo que se negó a seguir hablando en la lengua de su opresor, también ellos decidieron aprender su idioma solo para destruirlo desde dentro. Y lo hicieron sin espadas, sin grilletes rotos, sin sangre en la arena. Lo hicieron con papel y lápiz. Con lucidez y paciencia. Con la ferocidad de quien sabe que la verdad, cuando se muestra sin adornos, puede ser el arma más peligrosa de todas, incluso en nuestro disparatado siglo XXI.

Espartaco

No hace falta blandir una espada para comenzar una rebelión. A veces basta con mirar algo que siempre ha estado ahí y decidir que no, que ya no más. Pensaba en eso mientras releía Espartaco, muchos años después de haberlo leído por primera vez. Esta vez no me fijé tanto en la épica o en el contexto histórico, sino en algo más difícil de atrapar, que es el momento exacto en que alguien se da cuenta de que ha estado viviendo bajo un lenguaje que no ha elegido. Que las palabras del amo —la ley, la propiedad, la deuda, la obediencia— también son grilletes, y que uno puede, con un gesto pequeño pero firme, dejar de hablarlas.

De ahí salió también el relato que precede estas líneas. Imaginé una rebelión silenciosa, actual, sin lanzas ni fuego, pero igual de radical, la de quienes descubren que muchos de los términos que rigen sus vidas son trampas disfrazadas de neutralidad y, al darse cuenta, simplemente los sueltan.

Así me gusta pensar a Espartaco. No como el gladiador que alzó a los esclavos con el filo de su espada —que también—, sino como alguien que, antes de eso, se negó a seguir pensando como un esclavo. Y eso lo cambia todo, ya que a veces, el primer paso hacia la libertad no es romper cadenas, sino entender de qué están hechas.

Quizás por eso esta novela sigue tan viva. Porque aunque Roma haya caído hace siglos, las estructuras que justifican la desigualdad se reinventan a diario. Y leer Espartaco hoy, en este mundo que a menudo nos quiere rendidos, productivos y en silencio, es recordar que otra forma de estar vivos es posible. Una en la que las palabras no sirvan para encerrarnos, sino para abrir camino.

Aunque antes de centrarnos en la genial novela de Howard Fast, permíteme una cosa más. ¿Sabías que muchas expresiones económicas cotidianas, como «crecimiento» o «eficiencia», tienen orígenes ideológicos y no neutros? A veces, entender el lenguaje es el primer acto de resistencia.

Sinopsis Espartaco

La novela Espartaco comienza poco después de la sangrienta represión de la Tercera Guerra Servil (73–71 a. C.), la gran rebelión de esclavos liderada por el gladiador tracio Espartaco. Tres jóvenes patricios romanos , Cayo, su hermana Helena y la amiga de esta, Claudia, emprenden un viaje desde Roma hacia Capua por la Vía Apia. A lo largo del camino, atraviesan una serie macabra de esclavos crucificados, los restos visibles del castigo impuesto por Roma tras la revuelta. Estas “señales de castigo” marcan la derrota de los insurgentes, pero también el temor y la culpa que la esclavitud ha sembrado en la sociedad romana.

Durante el primer día de viaje, el grupo se cruza con diversos personajes que representan distintas capas de la sociedad romana, como un político menor, un comerciante oriental, un miembro de la clase ecuestre y un joven oficial. Cada uno tiene su propia interpretación de los recientes acontecimientos, y poseen distintas posturas sobre la esclavitud y la amenaza que supuso el levantamiento.

Al caer la noche, los viajeros llegan a una lujosa villa de campo, donde se reúnen con varios invitados, algunos de ellos personajes históricos y otros ficticios, todos con nexos al conflicto. En este entorno comienzan extensas conversaciones sobre la reciente guerra, los orígenes y el desarrollo del levantamiento, y el papel central que juega la esclavitud en la estructura de la República Romana. Estas discusiones sirven como marco narrativo para introducir una serie de flashbacks que reconstruyen la figura de Espartaco y los momentos más cruciales de su vida.

Los recuerdos de diferentes personajes, incluyendo un gladiador judío agonizante en la cruz y Varinia, la esposa de Espartaco y también ex esclava, nos van revelando poco a poco la historia del líder rebelde. Desde sus días como esclavo en una mina de mármol hasta su vida como gladiador en las arenas de Capua, Espartaco es mostrado como un hombre marcado por la injusticia y profundamente consciente de la brutalidad del sistema esclavista. La arena no es representada como un espectáculo glorioso, sino como un entorno cruel donde hombres son alimentados y exaltados solo para matarse entre ellos por entretenimiento.

Rechazando esa existencia degradante, Espartaco lidera una revuelta de gladiadores que pronto se convierte en un movimiento masivo de esclavos, unidos por la esperanza de un mundo libre y más justo. A lo largo de la novela, se narran las grandes victorias del ejército de esclavos, su organización interna y su sueño de regresar a una vida sencilla y digna, lejos del yugo romano. Sin embargo, pese a sus triunfos iniciales, el movimiento es finalmente derrotado por las fuerzas imperiales. Espartaco muere, y con él, miles de seguidores.

La historia concluye en el presente narrativo, con los romanos enfrentando las secuelas morales y políticas de la guerra. Aunque el cuerpo de Espartaco ha sido destruido, permanece como una amenaza latente para la sociedad romana y como una llama encendida en la conciencia humana.

Estilo narrativo

La novela Espartaco se desarrolla más como una serie de conversaciones y reflexiones que como una aventura de ritmo vertiginoso. Howard Fast estructura la obra en una narrativa no lineal, construida a través de flashbacks y relatos de múltiples personajes, lo que permite explorar distintos puntos de vista sobre la revuelta esclava, la sociedad romana, y la historia de Espartaco a través de recuerdos, conversaciones y meditaciones. Esta estructura, pausada, deliberada y fragmentada, recuerda por momentos a una obra de teatro, especialmente en las escenas en que los personajes dialogan extensamente en Villa Salaria. La narración se realiza en tercera persona, con un narrador selectivamente omnisciente que alterna sin esfuerzo entre distintos tiempos y voces.

El estilo de Fast es evocador y deliberado. Utiliza un lenguaje directo y un modismo constante, adaptado a los diferentes personajes según su clase o carácter. Las descripciones son ricas y precisas, lo que nos permite visualizar con nitidez tanto la crudeza de las minas y las arenas como la opulencia decadente de las villas romanas. Aunque no abunda en escenas de acción o batalla, los pasajes de combate que aparecen están bien ejecutados y transmiten brutalidad y desesperación con economía de recursos y un manejo eficaz del lenguaje. El tono general de la novela es sombrío, cargado de crítica social, pero también hay espacio para una esperanza tenue y ambigua hacia el final, logrando un cierre emocionalmente complejo y memorable.

Personajes

Los personajes de Espartaco están dibujados con claridad y profundidad, cada uno representando no solo un papel en la historia, sino también una perspectiva moral, política o social dentro del mundo romano.

Espartaco, aunque rara vez visto directamente y más a menudo evocado a través de los recuerdos de otros, es el eje emocional y simbólico de la novela. Representa la lucha por la dignidad humana y la libertad frente a un sistema deshumanizador. Su evolución desde esclavo en una cantera de mármol hasta líder de un ejército de liberación está marcada por la convicción moral más que por la ambición personal. Varinia, su esposa, sirve como testigo íntima de la vida de Espartaco y, a través de sus recuerdos, conoceremos la dimensión más personal y vulnerable del líder rebelde, así como el sufrimiento cotidiano de los esclavos. Craso, el general romano que derrota a Espartaco, es uno de los personajes mejor perfilados de la novela, ya que representa el poder, la riqueza y la brutalidad del Estado romano, pero también es un hombre atormentado, consciente de la corrupción moral de la sociedad que defiende. Su carácter resulta complejo, ya que se muestra cruel, racional, pero también introspectivo y temeroso del legado de Espartaco.

Otros personajes históricos como Cicerón y Cayo Graco aparecen como figuras que, desde la distancia intelectual o política, reflexionan sobre las implicaciones del levantamiento. Asimismo, los tres jóvenes patricios, Cayo, Helena y Claudia, funcionan como intermediarios entre el lector y el relato, aprendiendo y cuestionando. Cada personaje, ya sea esclavo o noble, representa una parte del sistema o una respuesta frente a él. La riqueza de perspectivas es uno de los puntos fuertes de la novela, que no se limita a contar los hechos, sino a explorar sus consecuencias humanas, filosóficas y sociales.

¿Por qué leerla hoy?

Porque seguimos rodeados de esclavitudes disfrazadas. Porque hay palabras que usamos sin cuestionar, estructuras que aceptamos por costumbre, y formas de vida que asumimos como inevitables. Espartaco es mucho más que una novela histórica, es una llamada de atención. Una invitación a pensar, como aquel tracio, que tal vez el mundo puede ser distinto.

Y si después de leerla sientes un pequeño temblor interno, una leve sospecha de que algunos de tus hábitos mentales no te pertenecen del todo… no te preocupes. Es la señal de que has empezado a hablar otro idioma. Uno más libre.

¿Te animas?

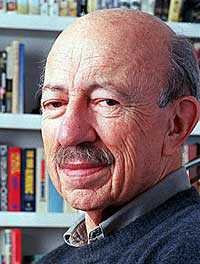

Howard Fast

Howard Fast (1914–2003) fue un prolífico novelista, guionista y activista político estadounidense, conocido por su compromiso con la justicia social y su militancia de izquierdas. Nacido en Nueva York en una familia de inmigrantes judíos, trabajó desde muy joven en bibliotecas y editoriales, lo que moldeó su formación autodidacta y su temprano amor por la historia. Fue autor de más de ochenta libros, entre ellos novelas históricas, relatos contemporáneos y ensayos políticos. Espartaco (1951), escrita mientras estaba encarcelado por negarse a delatar a otros miembros de un comité antifascista, se convirtió en su obra más emblemática y en un símbolo literario de la resistencia contra la opresión. Su carrera estuvo marcada por la censura, el exilio editorial y una férrea independencia intelectual, pero también por un éxito popular sostenido, que lo convirtió en una voz esencial de la narrativa histórica del siglo XX.

Aviso

Este artículo contiene enlaces de afiliados. Si realizas un compra a través de ellos, «Voces de Libros» recibe una pequeña comisión sin coste adicional para ti. Esto me ayuda a seguir creando contenido. ¡Gracias por tu apoyo!