Hay quien piensa que escribir tan solo requiere de un rincón acogedor, varios litros de café y alguna que otra visita ocasional de las musas con sus rayos de luz celestial. Pues bien, hay escritores cuyas necesidades son un tanto más peculiares ya que, mientras algunos se alimentan de tópicos bohemios, otros perfeccionan rituales que rozan lo surrealista, y que van desde manzanas podridas, a whisky y abdominales, o eternas caminatas para acabar perdido. Por lo tanto, si alguna vez sientes que solo puedes escribir colgado de un trapecio o después de untarte la cara con mascarilla de aguacate y turrón de jijona… tranquilo, tal vez estés más cerca del genio literario de lo que imaginas.

Y ahora que te has puesto cómod@ y estamos en confianza, te voy a contar una cosa mientras te sirvo una taza del café imaginario que acabo de preparar: yo también tengo mi propio ritual, aunque no es tan extravagante como el de Schiller que olía frutas en descomposición o el de T.S. Elliot que, mientras escribía, se pintaba la cara de verde para sentirse más poeta. En mi caso, si me obligas a sentarme en un escritorio frente a un ordenador, lo único que conseguirás es que me quede mirando la pantalla como si intentara descubrir si hay vida en otros planetas. No, no, lo mío es andar, pasear por la ciudad mientras pienso y ordeno en mi mente lo que voy a escribir.

Aunque no me sirve un simple paseo, tiene que ser una caminata larga, muy larga, y a ser posible por esos lugares que, para mí, tienen un brillo especial, esos rincones en los que he vivido buenos momento, en los que, aunque muy de cuando en cuando, ha brotado alguna que otra buena idea, o que han sido cómplices silenciosos de mis numerosas meteduras de pata. Así que, me paso horas y horas recorriendo la ciudad, absorto en mi mundo, con cara de estreñido y encima, desde que descubrí que el móvil tiene una función muy útil llamada “notas”, voy por la vida, móvil en mano, apuntando ideas como un moderno detective privado, solo que en lugar de buscar pistas para resolver un caso, busco palabras que encajen en el rompecabezas que pretendo escribir.

Y no soy el único que hace esto, Robert Walser, además de alguno y alguna más que luego te mencionaré, se dedicó a recorrer kilómetros y kilómetros mientras hilaba sus pensamientos. De hecho, en su obra El paseo, convierte esas caminatas en una especie de confesión poética. Yo no llego a tanto, pero puedo decirte que mientras camino, me sumerjo tanto en mis pensamientos que, a veces, gente conocida pasa por mi lado, y ni me entero (eso me han dicho). Supongo que deben pensar: “Mira, por ahí va el raro ese que se hace el tonto para no saludar”. Pero no, amig@s, no me hago el tonto, ¡es que lo soy! Eso sí, prefiero ser un tonto que anda y escribe a un cuerdo que se pasa horas y horas paralizado ante una pantalla.

¿Por qué son tan efectivos estos rituales para escribir?

Pero ¿realmente son necesarios estos rituales para escribir? Pues muchos escritores te dirán que para ellos son totalmente indispensables, que sin su taza de café en el mismo rincón y con la luz cayendo en el ángulo exacto, las palabras no fluyen del mismo modo. Y no creo que se trate de simple superstición, manías o comodidad, pienso que más bien es una forma de abrir una puerta y entrar en una zona donde el mundo exterior desaparece por completo y tan solo quedan el escritor, un hoja (o una pantalla) y esas palabras perdidas que siempre andamos buscando y que, de repente, empiezan a brotar por si solas, ordenándose en el lugar exacto casi por arte de magia. Y para llegar hasta esa “zona” cada escritor tiene sus propios trucos, sus rituales, sus pequeñas supersticiones o sus grandes locuras.

Aunque creo que estos rituales también los llevamos a cabo por otro motivo: miedo. Sí, miedo. No es que los escritores, o los que intentamos serlo, seamos miedosos (bueno, yo…un poco sí que lo soy, aunque esto no importa que lo vayáis contando por ahí), lo que sucede es que cuando logras escribir una página que te hace sentir como si hubieras creado algo realmente bueno, te asusta pensar que tal vez que mañana no seas capaz de repetir esa hazaña. Así que si un día te pones una camiseta vieja y descolorida y consigues escribir cinco páginas de las cuáles te sientes orgulloso, igual te resulta difícil volver a escribir sin ella, aunque tu pareja te diga que pareces un vagabundo ¡Todo sea por el arte!

En realidad, pienso que la clave no está tanto en el ritual en sí, sino en lo que representa. Es como pulsar un interruptor que le dice a tu cerebro: “Eh, chaval, que ha llegado la hora de ponernos en serio a hacer lo que más nos gusta”. Como ves, da igual que necesites encender una vela de aroma de lechuga caramelizada, caminar unos cuantos kilómetros con cara de tonto (me acabo de tirar una indirecta) o incluso llenar la habitación con olor de galletas de acero fundido recién horneadas, lo importante es que ese pequeño acto te coloque en el estado mental adecuado. No importa si desde fuera parece una tontería, si funciona, funciona. Y ahora, vamos a ver que les funcionaba o funciona a alguno de los grandes de la literatura, y quien sabe, tal vez encuentres el ritual perfecto para ti.

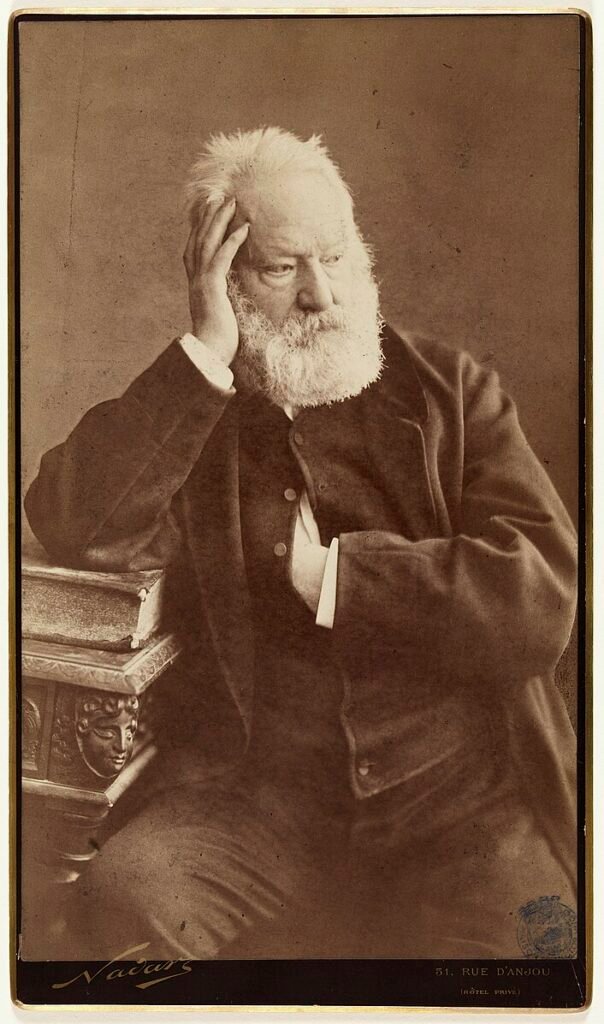

Víctor Hugo, la genialidad desnuda

Todos hemos escuchado hablar sobre lo estresante que puede llegar a resultar para muchos escritores poder cumplir con los plazos de entrega. Para lograrlo, muchos de ellos desarrollan sus propios trucos. Pues bien, en este sentido, Victor Hugo se lleva la corona… y, bueno, mucho más que eso. Pongámonos en situación: París, 1862. Al bueno de Hugo no le falta mucho para terminar esa auténtica genialidad, una obra digna de un orfebre que engarza joyas mágicas con palabras que emanan realidad y sentimientos y que llevará por título: Los miserables. Sin embargo, los plazos de entrega acechan en forma de un encolerizado editor que golpea la puerta de su casa, profiriendo todo tipo de exabruptos y con la cara más desencajada que un poeta después de perder su diccionario de sinónimos.

Aunque resulta que, nuestro querido Víctor, no se encuentra en casa ya que, por el motivo que sea, la vida social le tira mucho más que pasarse todo el día atado al escritorio. ¿Y qué se le ocurre a este genial escritor para poder cumplir con la fecha límite de entrega y que gracias ello su editor no fenezca de un paro cardíaco golpeando la puerta de una casa en la que no hay nadie? Pues lo que haría cualquier genio que se precie, despojarse, literal y figuradamente, de absolutamente todas sus distracciones de una forma tan ingeniosa como estrafalaria: le pidió a su servicio doméstico que le escondiera toda la ropa. Sí, TODA.

Así que ahí lo tienes, el señor Hugo, atrapado en su casa como un prisionero, escribiendo desnudo, sin absolutamente nada que ponerse, salvo una manta marrón para protegerse del frío. Sin duda alguna, una buena solución a su problema de callejerismo, al fin y al cabo, a pesar de ser uno de los más grandes novelistas del Romanticismo y por muy bohemio que fuera, salir a pasear en cueros por París, era cruzar un par de líneas rojas. Y si piensas que estás teniendo una idea de negocio, te advierto que a pesar de que en esos encierros autoimpuestos, Victor Hugo dio forma a algunos de los más grandes clásicos de la literatura universal, no creo que esta estratagema sea una base solida para crear uno de esos cursos del tipo “cómo ser más productivos desde casa”.

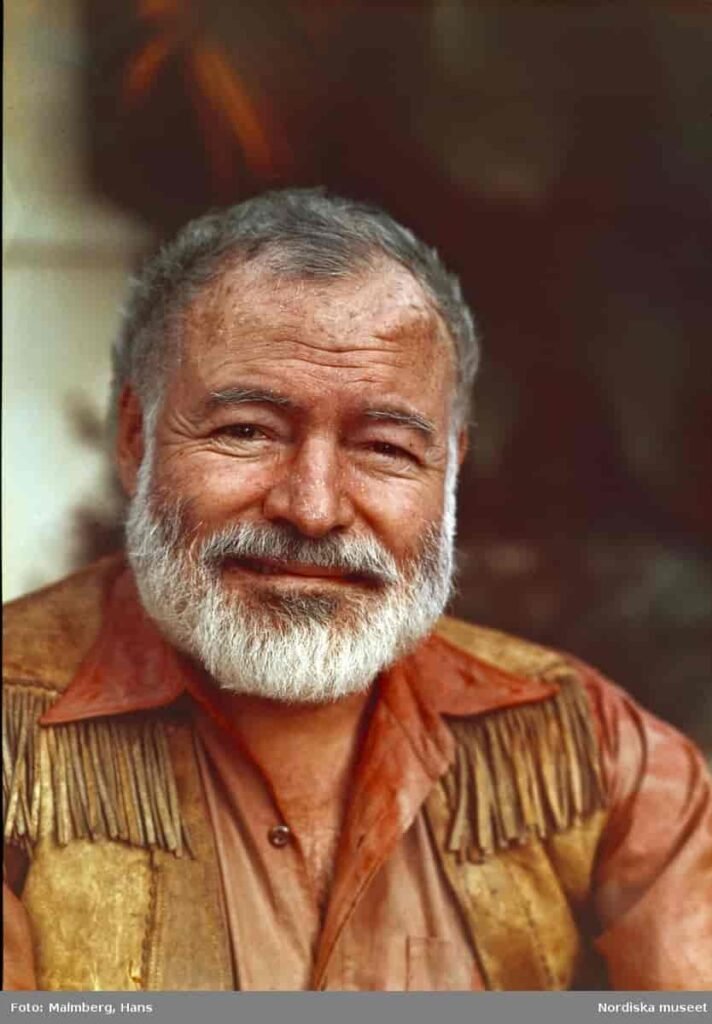

Ernest Hemingway, en pie

Ah, Hemingway… ese tipo que parecía más un personaje sacado de sus propias novelas que un escritor real, un espécimen que alternaba entre una disciplina espartana y una vida bohemia un tanto desenfrenada. ¿Su proceso creativo? Pues una combinación tan extraña como lo era él mismo, ya que este señor se plantaba de pie frente a su escritorio, como un general ante sus tropas, y se pasaba horas y horas escribiendo en esta posición. Además, dejaba de escribir siempre a mitad de una frase. ¿Por qué? Pues porque Hemingway era un maldito estratega.

Si te detienes en mitad de una idea, al día siguiente no llegas a la página en blanco con cara de póker preguntándote qué demonios vas a escribir. No señor, llegas ya con una frase a medias y con el impulso en los dedos. Toda una estrategia que lo mantenía alerta, enfocado, y le evitaba las típicas crisis existenciales que a muchos nos pegan con tan solo abrir el Word y ver dos frases con el resto de la pantalla, y el cerebro, totalmente en blanco. Esa era su versión de un “ritual”, nada de velas aromáticas ni paseos bajo la luna, Hemingway se plantaba de pie el tiempo que hiciera falta y dejaba sus frases colgando, asegurándose de que la historia siempre tuviera algo que decirle al reencontrarse con ella.

Kazuo Ishiguro y su inmersión total

Kazuo Ishiguro tenía muy claro lo que tenía en mente y lo que necesitaba para llevar su plan a cabo, aunque aún así, algo de morro sí que le echó al asunto. Pues no va el tío, se despierta una buena mañana y le dice a su esposa, “Cariño, ¿qué te parece si durante una temporada te encargas tú de absolutamente todo? La casa, las facturas, la comida, la ropa e incluso de mantener esas aburridas conversaciones con el vecino que siempre habla del tiempo y de los chismes de los otros vecinos…”. Y, de forma sorprendente, ella accedió.

Esto no era una simple estrategia para escaquearse de sacar la basura, no. Formaba parte de un plan maestro, porque Ishiguro, que no daba puntada sin hilo, tenía una misión clara, que no era otra que despejar su vida por completo para poder concentrarse en lo que realmente importaba… su novela. Así que durante unos cuantos meses, de 9 de la mañana a 10:30 de la noche, el hombre se convirtió en una especie de ermitaño moderno, entregado a su arte.

Ni llamadas, ni correos, ni la más mínima distracción del mundo exterior. Solo él, su máquina de escribir (o lo que usara), y una determinación férrea. Podemos bromear sobre su «agenda liberada» y su plan para volverse un monje de las letras, pero hay algo innegable aquí, el tipo logró lo que muchos escritores tan solo pueden soñar (yo ni eso) escribir Lo que queda del día, una novela que, además de ganar el Booker Prize, se convirtió en todo un clásico de forma instantánea.

La verdad, admiro esa disciplina, aunque estoy seguro de que si intentara un horario de 9 a 22:30 sin interrupciones, lo más probable es que a las tres de la tarde, como mucho, estuviera buscando memes en internet o convencido de que “una siesta rápida de veinte minutos” no puede hacer daño. Eso sí, no puedo evitar pensar que su esposa debería haber recibido algún tipo de premio por aguantar a un marido tan intensamente concentrado en su burbuja creativa. Como puedes ver, detrás de cada gran novela… a menudo hay alguien preparando la cena.

Alice Munro escribir y caminar

Alice Munro, la gran dama de los relatos breves y autora de esa joya tan especial titulada La elegancia del erizo. Si la prosa fuera un arte marcial, Munro sería una maestra zen que te tumba de un solo golpe, con tan solo un par de palabras bien escogidas. Pero, ¿de dónde sacaba esta mujer esa puntería literaria? Pues, al parecer, todo empieza con un buen par de buenos zapatos y muchas ganas de caminar (¿de qué me suena eso?)

La rutina de Munro era casi una coreografía diaria: levantarse, desayunar, cumplir una cuota de páginas escritas y, acto seguido, salir a estirar las piernas por su vecindario canadiense. Según dijo en alguna entrevista, esas caminatas eran casi tan importantes como las horas que pasaba frente al papel, como si cada paso le ayudara a encontrar el tono exacto, las palabras justas con las que transformaba lo mundano en universal.

Lo curioso es que Munro nunca buscó la gloria literaria, sino simplemente cumplir con esa necesidad casi física de escribir y andar, y quizás por eso, sus historias impactan tanto, porque nacen de una rutina tan honesta como terrenal. Así que ya ves, a veces, para encontrar la genialidad, lo único que hace falta es un buen par de buenos zapatos y el deseo de continuar avanzando, paso a paso, historia a historia.

Friedrich Schiller, la manzana podrida de la inspiración

Si creías haber escuchado ya todas las excentricidades posibles de los escritores, espera a conocer a Friedrich Schiller. Resulta que este buen hombre no necesitaba café, ni té, ni ningún tipo de bebida espirituosa para inspirarse. No, él lo que necesitaba era algo un poco más… podrido. Literalmente. Este señor tenía una cajonera repleta de manzanas en estado de descomposición.

¿El objetivo? Que el aroma, que debía ser un cruce entre un basurero después de un día de lluvia otoñal y el rincón más olvidado del frigorífico, le diera ese empujón necesario para escribir. Me lo imagino con una macabra cara de satisfacción y diciendo: «Hmm, sí, un toque más de putrefacción y estaré listo para escribir la escena final”.

Hay quien dice que el metano que liberan las manzanas al pudrirse podría tener un efecto estimulante en el cerebro. Así que supongo que si Schiller estuviera vivo hoy en día, tendría algún artículo publicado del tipo “Cómo el aroma de manzana podrida puede aumenta tu productividad”. Schiller, eras un genio, pero tu despacho debía oler como el infierno.

Haruki Murakami, maratonista de novelas

Haruki Murakami tiene una rutina que haría palidecer a más de un atleta olímpico, El tipo se levanta todos los días a las cuatro de la mañana. Sí, cuando la mayoría de nosotros todavía estamos soñando con una playa paradisíaca, Murakami ya está en pie, preparando su primer café, listo para afrontar otro día de creación literaria.

Y una vez que ha desayunado, se sienta y escribe como si fuera un reloj suizo durante cinco o seis horas. Así, sin pausas ni distracciones, no revisa el teléfono, no consulta el correo ni se deja tentar por el infierno de unas redes sociales dominadas por esos demonios que son los adorables y tiernos gatitos. Todo su enfoque está puesto en esas páginas que, al final, se convierten en novelas que nos dejan la mente dando vueltas durante días.

Pero aquí no acaba la jornada para nuestro querido Murakami. Después de una intensa sesión matutina de escritura, cualquiera se tiraría en el sofá a comer algo y ver un poco de televisión, ¿verdad? Pues Murakami no. Este hombre, en lugar de relajarse, se calza las zapatillas y se lanza a correr diez kilómetros, me han salido agujetas solo de escribirlo. Y por si no fuera poco, también se mete al agua y nada mil quinientos metros. Hale, así, como si fuera lo más normal del mundo después de haber escrito media novela y haber corrido un maratón esa misma mañana.

Al final del día, después de su sesión de escritura, su carrera, y sus kilómetros en la piscina, Murakami se acuesta a las nueve en punto. Nada de fiestas, nada de cenas elegantes ni copas de vino para celebrar el buen día. No. Porque mañana, a las cuatro de la mañana, volverá a sonar el despertador, y ahí estará él, listo para otra ronda. La verdad, admiro mucho su disciplina… aunque sospecho que si yo lo intentara, no llegaría ni a la una del mediodía sin sucumbir a una pequeña siesta interminable.

Truman Capote y sus supersticiones

Truman Capote, un genio tan delicado como un cristal de Bohemia que además, llevaba las supersticiones a un nivel olímpico. Y lo digo sin exagerar ya que este hombre tenía un radar para detectar cualquier cosa que pudiera “romperle la suerte”, como él decía. Sobre todo, tenía una fijación especial con el número 13, no quería saber nada de ese número, huía en cuanto se topaba en el.

Si en un hotel los números de su habitación sumaban 13 o veía que el teléfono de su habitación tenía el número 13 o alguna de sus cifras sumaba esa cantidad, sin pensárselo dos veces, pedía que le cambiaran de cuarto. Casi puedo verlo en bata, con esa voz suya tan particular, reclamándole al conserje, al que seguramente no le quedaba más remedio que ceder ante las “excentricidades del señor Capote”.

Pero eso no era todo, nunca dejaba más de tres colillas en el cenicero, como si el universo entero dependiera de ese detalle. Un perfeccionista tan obsesivo que traspasaba las palabras y llegaba a lo más cotidiano. ¡Hasta los cigarrillos tenían que ir en orden! Imagino que, cuando tienes ese tipo de perfeccionismo, una sola cosa fuera de lugar te debe hacer sentir como si todo el edificio se estuviera tambaleando.

Creo que en cierto modo, sus supersticiones eran una especie de escudo para mantener su pequeño universo en equilibrio ya que, aunque tenía el genio de un gigante, también poseía la fragilidad de una pluma al viento. Pero claro, si evitar el número 13 le ayudaba a escribir algo tan grandioso como A sangre fría, pues quién soy yo para criticarlo. Al fin y al cabo, todos necesitamos nuestros talismanes para ahuyentar los fantasmas.

Charles Dickens, andando hacia la creatividad

Charles Dickens, además de un maravilloso y prolífico escritor y todo un maestro del detalle, fue también un incansable caminante, pero no de los de Walking Dead. Dickens tenía una rutina diaria bastante peculiar y, al mismo tiempo, bastante reveladora sobre su proceso creativo, salía a caminar ¡nada menos que 30 kilómetros al día! Este hombre caminaba kilómetros y kilómetros, se internaba en las calles de Londres y perdía el rumbo a propósito, le gustaba perderse por completo en esas mismas ciudades que después describía de una forma tan vívida en sus novelas.

Menudo campeón estaba hecho, treinta kilómetros al día, en pleno siglo XIX, con la vestimenta que llevaba en esa época la gente: chaqueta de lana, chaleco, sombrero, botas… Nada de calzado deportivo ni ropa cómoda. Y encima se perdía, pero ¿por qué? Pues supongo que cuando te pierdes, cuando dejas de seguir un camino claro y predefinido, se abre ante ti la posibilidad de explorar territorios desconocidos, esos que, tal vez amás habrías considerado si te hubieras quedado en tu zona de confort, por lo tanto, Dickens se perdía para poder encontrarse.

Esos paseos solitarios le daban la oportunidad de observar la ciudad, sus habitantes y los estratos sociales que tan brillantemente describió en obras como Oliver Twist, David Copperfield e incluso en mi adorada Los papeles póstumos del club Pickwick. Podía estudiar con una facilidad pasmosa las calles, los rostros y las emociones humanas, que luego tomarían forma en su particular y único universo literario.

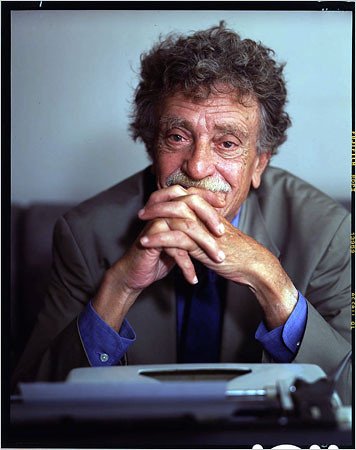

Kurt Vonnegut, whisky, jazz y abdominales

Kurt Vonnegut tenía un enfoque muy personal para equilibrar lo físico y lo mental, y aunque muchos de nosotros podríamos pensar que una rutina llena de ejercicio y whisky no suena como la receta ideal para la creatividad, para él supuso el cóctel perfecto. Este escritor, con su particular y mordaz mirada y su humor, tan afilado como una cuchilla, no solo se levantaba temprano para escribir, sino que también tenía un ritmo que podría haber sido considerado “deportivo”, si no fuera por el pequeño detalle del whisky.

Su día comenzaba, a las 5:30 de la mañana, sin excusas, el hombre se levantaba y se ponía a trabajar durante varias horas, centrado en sus historias. A las 10 de la mañana, después de su jornada laboral, Vonnegut salía a caminar por su pueblo, primero con algún vaso de whisky en mente y minutos después, con dicho vaso en el cuerpo. Una vez finalizado su paseo se dirigía a la piscina municipal, donde nadaba tranquilamente.

Ya de vuelta en casa, se tomaba unos tragos más de whisky y se entregaba a una buena sesión de jazz, que probablemente le ayudaba a cargar la siguiente dosis de sarcasmo que escupiría en su próxima novela. Y cuando por fin había saciado su sed de whisky y jazz, se ponía a hacer flexiones y abdominales. Un tipo duro, sin duda. Parece que Vonnegut comprendió que para destilar sabiduría sobre nuestras contradicciones no solo necesitaba estar intelectualmente despierto, sino también físicamente activo, moviéndose, respirando y absorbiendo la vida tal y como él la entendía.

Jean-Paul Sartre, ruido, tabaco y alcohol

De Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista que nos dejó un legado de pensamientos profundos y a veces algo sombríos, no podemos decir que fuera precisamente un prototipo de escritor zen que se sentara en un ambiente tranquilo, con incienso encendido y una humeante y reconfortante infusión de ashwagandha. No, nada de eso. A Sartre lo que realmente le relajaba era el ruido, el humo del tabaco y una buena botella de alcohol. Lo sé, lo sé, suena más como una receta para una noche de viernes que para una jornada de productividad intelectual, pero, hey, cada genio tiene su propio estilo, ¿verdad?

Al parecer, este escritor, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1964, necesitaba de un cierto caos para poder concentrarse, del sonido de la vida alrededor de él para encontrar su paz interior. De algún modo, ese entorno aparentemente caótico era lo que le permitía sumergirse en sus pensamientos existenciales y escribir con una claridad impresionante sobre la angustia humana y la libertad. Eso sí, si te atreves a imitar su rutina, tal vez sea mejor que dejes el alcohol fuera de la ecuación, no vaya a ser que las páginas que escribas se conviertan en todo un enigma existencial para ti al día siguiente.

Franz Kafka y la oscuridad

Franz Kafka, el maestro de la angustia existencial y los laberintos mentales, tenía una rutina tan peculiar como sus historias. Escribía de noche, aunque no porque la luz del día le molestara (aunque con Kafka nunca se sabe), sino porque la noche le ofrecía algo que el día no podía: silencio, calma y, sobre todo, espacio para lo inquietante.A altas horas de la noche, cuando la ciudad se apagaba y los ruidos del mundo se desvanecían entre la oscuridad, Kafka sentía que podía sumergirse en su propia psique sin ningún tipo de distracción, paradójicamente la oscuridad iluminaba su mente… y de que manera.

¿Y quién podría culparlo? Al fin y al cabo las ideas más complejas, las angustias más profundas y las reflexiones más desconcertantes, suelen ser aquellas que atraviesan nuestra mente cuando el resto del mundo duerme. Así que, si alguna vez te despiertas en medio de la noche con una idea que te persigue, levántate y deja que esa idea te alcance. Quien sabe, tal vez las musas de Kafka se hayan dignado a visitarte para avisarte de que es la hora en que las historias más profundas se hacen realidad.

Por fin al fin el fin

Y aquí estamos, al termino de este paseo por las costumbres más raras y los rituales más alocados de escritores que han hecho de todo para encontrar a las esquivas musas. Si algo queda claro, es que la creatividad no tiene normas y que la genialidad nunca viene de seguir un camino recto, sino de perderse, de caer, de reír, de pasear hablando solo en voz alta y, sí, de vez en cuando, de hacer el ridículo.

Aunque en realidad no necesitas manzanas podridas, ni whisky, ni perderte por tu ciudad después de recorrer treinta kilómetros andando No. Lo único que necesitas es atreverte a ser tan raro como necesites para escribir. Porque la escritura, es aquello que hacemos cuando dejamos de preocuparnos por lo que «se supone que debemos hacer o lo que debemos ser». Escribir es liberarse, soltarse de la correa de la realidad y hacer aquello que nos apasiona y nos hace felices. Recuerda, la inspiración no tiene reglas, tan solo tiene ganas de jugar con los más extraños y atrevidos de nosotros.